香りのいちしる

こんにちは、がくんちのガクです。

今回の記事は、「香りのいちしる」というだしパックのレビューです。無料サンプルということで提供いただいた商品ですが、だしマニア(?)でもあるガクが本気で向き合ってみることにしました。香りのいちしるのPRが目的ではなく(但し記事には他社製品の広告を含む)、サンプルに対する純粋なフィードバックであり、あくまでも消費者としてのニュートラルな意見です。

実は、前回のだしの関連記事は結構な人気のようで、記事への訪問者数を見ると世の中のだしパックへの関心の高さがうかがえます。日本人として丁寧に取り組むべきトピックだと認識しており、素人とはいえ元半人前コックのガクが多角的に考えてみたので、この情報が誰かのお役に立てば幸いです。今回は、複数商品の横比較ではありませんが、一つの商品についてじっくり考察しています。

前回のだしの記事はこちら👇

今回のレビューの背景: サンプル提供のお声がけ

晩春のある日のこと、おそらく以前のだしに関するブログ記事を読まれたであろう方から、サイト管理者宛てのメールアドレスにあるご連絡を頂きました。読まれたであろうというのは、特にそうした背景事情に関する言及はなく、だしのサンプル送付をご提案頂いたため、以前のだしの記事が関係あるとしか思えなかったから。そこは重要ではないのですが、わざわざサンプルを送って頂くということは、真面目にレビュー記事に取り組む覚悟を決めなければいけないということです。実際は考えるよりも先に「お願いします!」と返していたような気が。。。

この商品は「おみそ汁」に特化しただしパックということなんですが、おみそ汁って日本の津々浦々で食され、その種類も千差万別。どんな具材を使うかもそうだけど、そもそも味噌自体が千差万別。 そうなると、このだしパックのポテンシャルを試すには、まずは味噌との相性を見るべきじゃないかと考えて、味噌の調達に走ったりもしました。

数に限りのあるだしパックなのですべてを網羅的に行うのは無理なのですが、特徴的な組み合わせだけでも試したいと思いました。(実はこの時はだしのサンプルが5個入りだったことに気づいておらず、10個以上は必要な構想を練っていまして、後でアイデアを縮小せざるをえなくなったことはご愛敬。)

前置きはこの辺にしておいて、まずはだしパック「香りのいちしる」の概要を見ていきましょう。

サンプル開封: パッケージから読み取れること

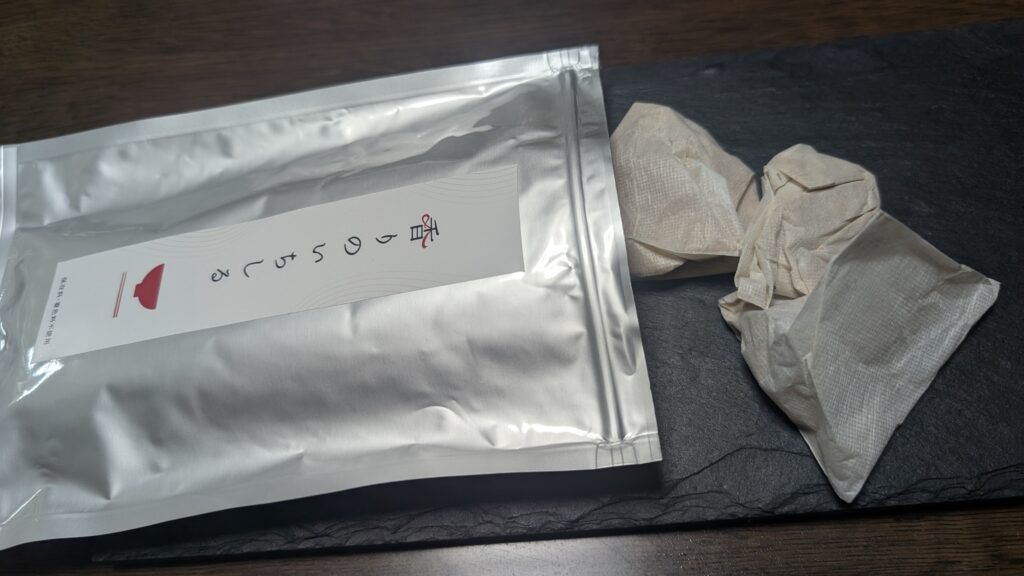

ある日、自宅にA4サイズほどの配達物が届き、送り主を確認して開封しました。開封した様子は写真のとおりで、紙で丁寧に包まれただしのサンプルや商品紹介の冊子等が出てきました。このように紙一枚に包まれているだけでも高級な雰囲気が出るのは不思議ですね。日本の「包む」文化の素晴らしさを改めて感じた瞬間です。

ちなみに「香りのいちしる」は、アマゾンや楽天市場のようなECサイトでは取り扱いがなく(2025年8月現在)、公式サイトからの購入になるようです。

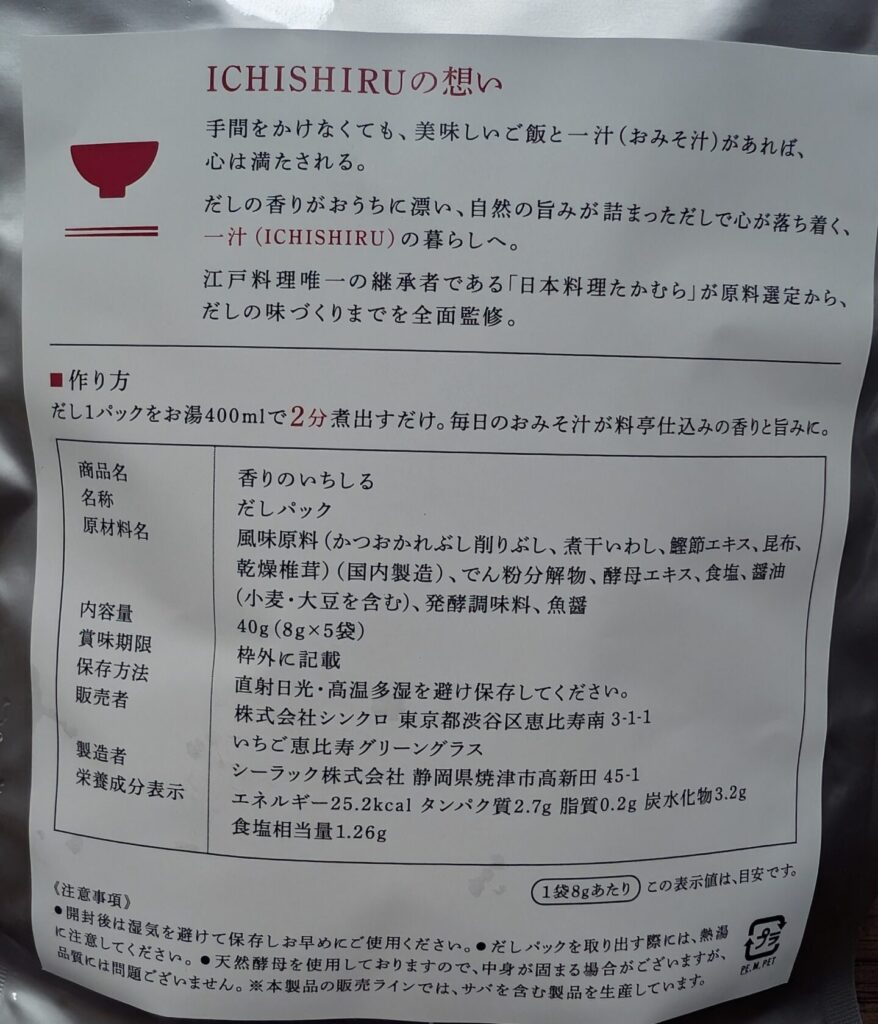

パッケージから読み取れること

商品ラベル(裏面)を見ると、「ICHISHIRUの想い」として、「手間をかけなくても、美味しいご飯と一汁(おみそ汁)があれば、 心は満たされる。だしの香りがおうちに漂い、自然の旨みが詰まっただしで心が落ち着く、 一汁(ICHISHIRU)の暮らしへ。江戸料理唯一の継承者である「日本料理たかむら」が原料選定から、 だしの味づくりまでを全面監修。」と書かれています。

そして公式ページの商品説明には「おみそ汁専用のだしパック鰹節の中でも料亭で使われる希少な「本枯節」を使用。お味噌が少なくても具材の味を引き立てるおいしいお味噌汁になります。」と紹介されていました。

もう少しラベルを読み込んでみます。まず「日本料理たかむら」ですが、江戸料理唯一の継承者というだけあって、とても格式の高そうなお店であることが分かります。色々と調べてみたところ、どうやら会員制の名店のようですね。かつて東京の目白にあった江戸料理『太古八』という超名門の板長を務めていた髙村氏が秋田で開かれたお店のようです。そんなお店の監修した商品の味は間違いないのでしょうね。

販売者と製造者の表記からも少し事情が見えてきます。まず販売者には株式会社シンクロとありますが、こちらは東京の恵比寿にあるマーケティング会社のようです。そして製造者はシーラック株式会社という静岡県焼津市にある水産加工品メーカーです。

これらの情報を総合すると、マーケティング会社である株式会社シンクロが旗を振って、日本料理たかむらの監修するだしパックをシーラックにOEMとして製造依頼しているのではないかと想像しました。当然、日本料理たかむらの名を出しての監修ですから、原材料にこだわってコストをかけているため本枯節を前面に出すことにつながっているのでしょう。

原材料を比較

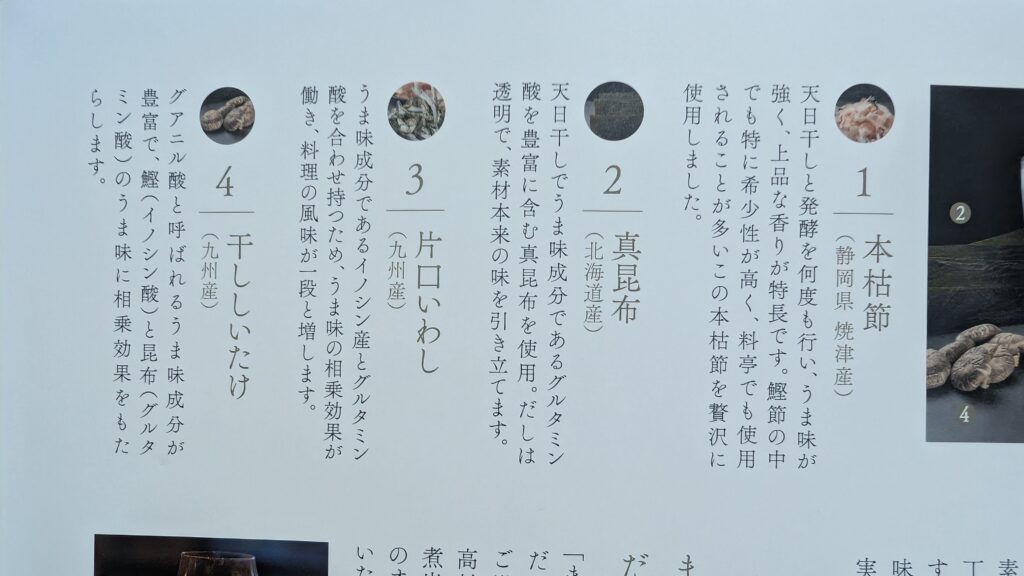

原材料にも目を向けてみます。写真はサンプルに同封されていた冊子の一部です。

まずは「本枯節」。鰹節のプロを頼ったほうが良いと思うので、東京日本橋の鰹節専門店である「にんべん」のサイトを引用します。にんべんと言えば、前回のだしを比較した記事でも、個包装の高級感漂うだしパックをレビューしましたね。にんべんによると「本枯鰹節はカビ付けと天日干しを4回以上繰り返した鰹節の最高級品(以下省略)」ということのようです。鰹節の種類である「荒節」「枯節」「本枯鰹節」の違いはにんべんの記事へ👇

次に「真昆布」。真昆布の主な産地は北海道の函館周辺です。北海道の昆布と言えば、真昆布(まこんぶ) · 羅臼昆布(らうすこんぶ) · 利尻昆布(りしりこんぶ)・日高昆布(ひだかこんぶ)などが有名ですが、真昆布は特に上品な味わいという特徴があるようで、最高級の昆布は「献上昆布」として、朝廷や将軍家に上納されていたそうです。面白いですね。真昆布をもっと知りたい方のために、函館市の提供するページ 「函館真昆布」のリンクを貼っておきます👇

続いて「片口いわし」。片口いわしはニシン目カタクチイワシ科に分類される魚の一種で、上あごが下あごに比べて長いことからそのように呼ばれているとのこと。 日本でもっとも馴染みのある煮干しで、水だしだとすっきりした味わいになり、煮出すとコクのある味わいとなります。九州産と書かれていますが、片口いわしの主な産地は千葉県、茨城県、長崎県、三重県なので、長崎周辺からのものかもしれませんね。九州にこだわったというわけではないのでしょう。

最後に「干ししいたけ」です。これについては特に言うことはありません。干ししいたけの戻し汁の強烈な旨味は、料理をする人なら誰もが知るところでしょう。こちらも九州産ということですが、九州は干し椎茸の一大産地で、特に大分県は生産量日本一を誇ることから、自然に九州産になったと想像します。

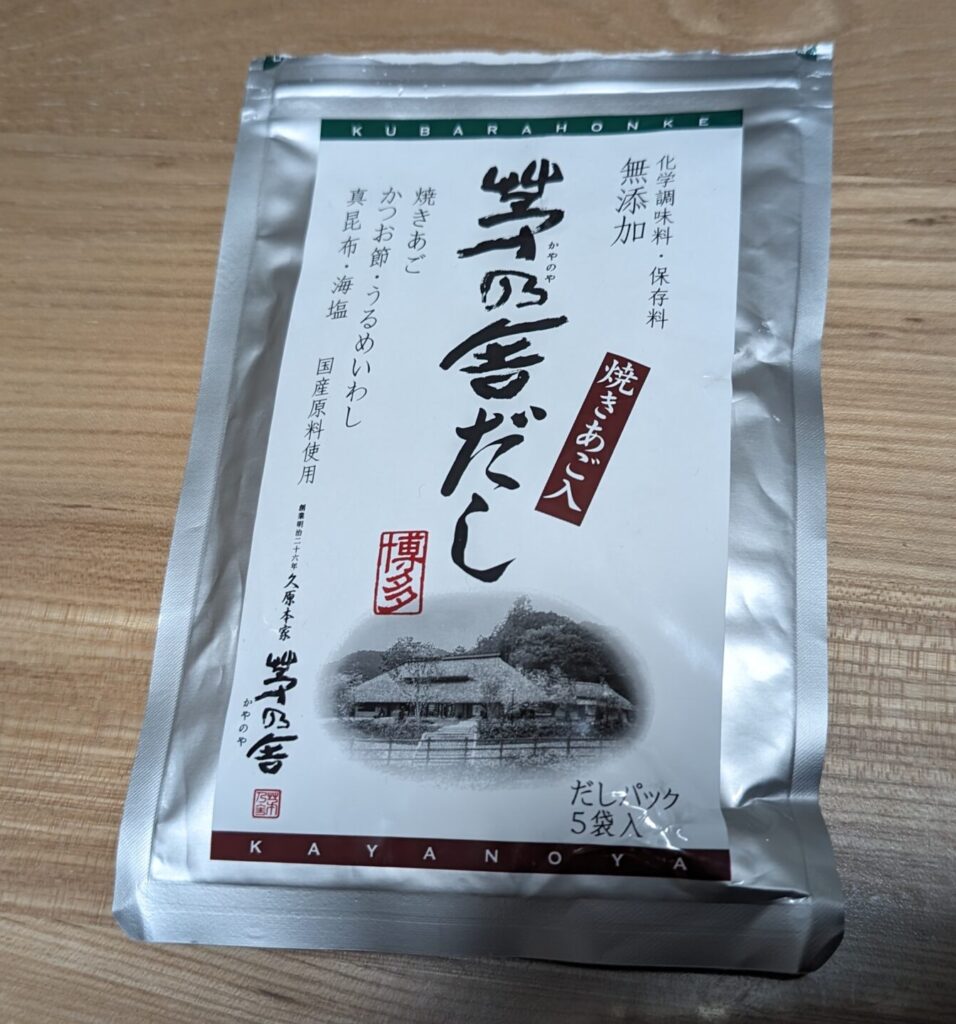

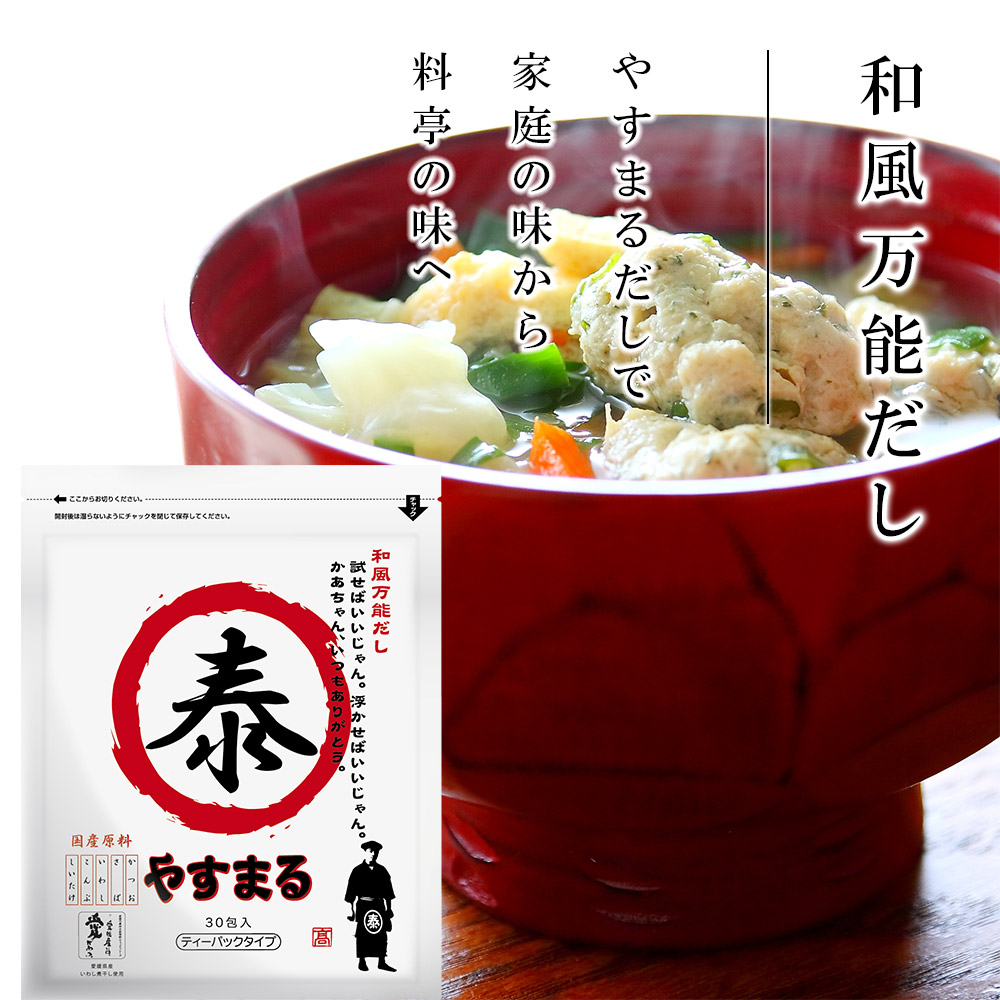

下記に原材料に関するラベルの情報を転記しておきました(比較のために他社製品も掲載しています)。製品を見るにあたり、どんな原材料がどの順番で並んでいるかは参考になります。「やすまるだし」は、ラベルを見るだけでパンチがある味だろうなと想像がつき、先ほどのにんべんの「日本橋だし場 薫る味だし」とは対極な感じがしますね。香りのいちしるは日本橋だし場の風味をより膨らましたようなものの印象を受けます。茅乃舎と香りのいちしるの舌の上での感じ方は似ているような気がしますが、茅乃舎は焼きあごを売りにしているのに対し、香りのいちしるは本枯鰹というのも面白いですね。あくまでもラベルのを読んでの感想です。

| 商品名 | 原材料 |

| 香りのいちしる | 風味原料 (かつおかれぶし削りぶし、煮干いわし、鰹節エキス、昆布、 乾燥椎茸)(国内製造)、でん粉分解物、酵母エキス、食塩、醤油 (小麦・大豆を含む)、発酵調味料、魚醤 |

| 茅乃舎だし 焼きあご入 | 風味原料(かつお節、煮干しエキスパウダー(いわし)、焼き顎、うるめいわし武士、昆布)、でんぷん分解物、酵素エキス、食塩、粉末醤油、発酵調味料ほか |

| 日本橋だし場 薫る味だし かつおと昆布 | かつおぶし、砂糖、しょうゆ、食塩、こんぶ |

| やすまる 和風万能だし | 食塩、砂糖、風味原料(かつお節粉末、いわし煮干し粉末、さば節粉末、昆布粉末、椎茸粉末)、たん白加水分解物、粉末醤油、野菜エキス、酵母エキス、調味料(アミノ酵母)、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |

価格等に対する考察

下の表では先ほど比較した製品について、1パックあたりの金額を算出しています。香りのいちしるは、個包装の日本橋だし場の2倍近くというなかなか強気な価格設定ですね。最初は計算を間違ったのかと思い何度か確認してしまいました。抽出量も他と変わらないので、相当に原材料にこだわった結果なのしょう。中間マージンがどうしたという大人の事情もあるかもしれませんが、一般的なOEMですし監修者が著名人という以外に特殊な事情があるように思えないので、やはり原材料コストと考えるのが妥当だと思います。

価格だけを見ると、「高級志向が強い人向け」、「有名料理店の真似をしてみたい人向け」、そして「贈り物という需要」などが頭に浮かびます。私の場合は二つ目の「有名料理店の真似をしてみたい」を理由に、少しづつ大事に使うという位置づけになりそうです。そうなると、監修の日本料理たかむらにちなんで、料理好きの心をくすぐるような江戸料理のレシピを売りにするのがいいんじゃないかと思ってしまいました。公式レシピのページには、割と現代風のレシピが多かったので、もうちょっと差別化したほうがいいかもなという、あくまでも個人的な感想です。

実は今回、だしを試飲する時は価格の情報を見ていなかったので、この記事を書く段階になって初めて驚いたという状況でした。最初から知っていれば試飲した全員が違った味を感じたのかもしれませんね。ある意味バイアスがかかっていないので、率直な感想になったのかもしれませんが、最初から知っていたらおみそ汁に限定しないレビューを考えたかもしれません。今から言っても遅いんですけどね。

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 略名 | 香りのいちしる | 茅乃舎 | 日本橋だし場 | やすまるだし |

| 外見 |  |

|

|

|

| 製造元 | シーラック(株) | 久原本家 | にんべん | 高橋商店 |

| 所在地 | 静岡 | 福岡 | 東京 | 愛媛 |

| 数量 | 18 | 30 | 13 | 30 |

| 税込価格* | 3,186円 | 2,268円 | 1,231円 | 1,200円 |

| 1パックあたり | 約177円 | 約73円 | 約95円 | 約40円 |

| 1パックの重量 | 8g | 8g | 8g | 8.8g |

| 基本だしの水量 | 400ml | 400ml | 400ml | 500ml |

| 備考 | 画像 は8パックのもの | 個包装 |

*価格は購入店によって異なる場合があります

佐野みそ: 全国各地の味噌を物色

「香りのいちしる」がおみそ汁が前提の戦略を取っていたとすると、マッチングさせる味噌も重要なはず。そうなると比較したくなるもので、全国の代表的な味噌をいくつか入手することにしました。味噌を物色するために訪問したのは、亀戸に本店を構える「佐野みそ」です。

お店の方に事情を説明し、いろいろとご提案いただきました。そして、味見をしたがる娘にも親切にご対応いただきました。さすがに種類が多いので、本州に的に絞り、味噌の産地というイメージが強い地域(例えば仙台、信州、岡崎など)の中で特徴的な味噌を6種類選ぶことで青森県から京都までの本州をカバーしました。おみそ汁という目的があるので、同じ系統の味噌でもおみそ汁向きだろうというものをチョイスしています。例えば、白みそは西京みそが有名で特徴的ですが、甘みも強いので、もう少し自然な味わいのはんなりを選んだりといった感じです。

購入した味噌のプロフィールや相性の良い具材などが書かれた紙を商品毎に頂いたので、プロフィール部分だけを以下に転記しておきました。

| 津軽みそ 巖木山(いわきやま) | 青森おおすず大豆とつがる米こうじを、昔ながらの木樽で二年以上、低温熟成。とても奥深い旨みと、木樽発酵特有のよい香りが醸されています。 |  |

|

| 仙台 杜の塾王(もりのじゅくおう) | 古式醸造法により、国産の大豆と米を熟成させました。力強いコクとほのかなコゲ臭、深いうまみが根強く生きています。 |  |

|

| 信州こしみそ | あっさりとしてとてもまろやかな味わい。米こうじの自然な甘みと大豆のうま味がバランスよく引き出されています。色目も白く、具の繊細な味わいと彩が生き、目にも舌にも美しいみそ汁になります。六割こうじ。 |  |

|

| 江戸甘みそ 黒 | 江戸伝統の甘みそ。大豆をあめ色になるまで長時間蒸煮。塩分は通常の半分以下、米こうじは贅沢に通常の倍を加えて造りますので、こってりとした深い甘みと香りが生まれます。田楽や鍋などのみそ料理に。みそ汁には倍量を入れてこってりと仕上げるのがコツです。 |  |

|

| 岡崎八丁みそ 葵(あおい) | 江戸からつづく製法を守る蔵元です。大豆こうじで仕込み、石積みをして二年以上寝かせます。とても濃厚で深いコク、渋みがあります。和食や養殖の隠し味や中華料理にもご利用ください。 |  |

|

| 京都白みそ はんなり | 米こうじと大豆の割合(通常の味噌は8割前後)を26割と究極まで高めた白みそです。水あめを使っておりませんので、米こうじの自然な甘さが際立っています。茶懐石などでもよく使われています。 |  |

|

これ以外にも自宅にある四国の麦みそを参加させる予定だったのすが、私のうっかりでテイスティングを行った場所に運ぶのを忘れました。麦みそさんごめんなさい。そんなわけで北は青森から南は京都までの味噌が集う、「香りのいちしる」テイスティング会を5名で行いました。なんだか味噌の品評会みたいになってますが、あくまでも「香りのいちしる」とのマッチングを比較するのが目的です。

「香りのいちしる」と6種類の味噌の相性を探る

今回の評価者5人は、だしと味噌に関しては素人です。5人のうち1人は私の娘(10歳)なので、実質4名でしょうか。娘のコメントには極めて強い偏りがあります。 家族以外については、私が東海地方を訪れた際に協力を仰いだメンバーのため、味覚が中部圏(赤みそ文化)に偏っていることは明白で、子供の頃から親しんできた味のバイアスから離れて客観的な評価をするのは難しいことは承知のうえでした。そういう意味では私の家族が赤みそに偏っているはずなので、5人全員が赤みそ文化圏の舌を持っているという点にご留意頂ければと思います。

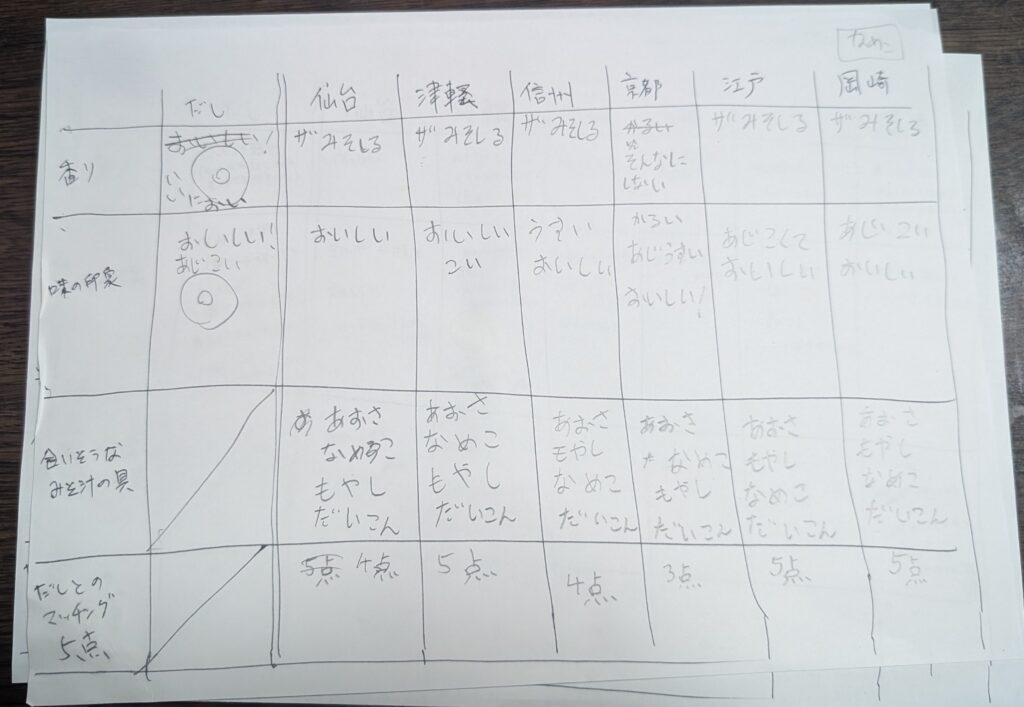

娘10歳が記載した評価表はあまり参考にならなそう

テイスティングは、まずはだし汁そのものを味わってから、それぞれの味噌をだし汁に溶いた各50ml程度のサンプルを順に味見していき、あらかじめ考えておいた軸に沿って評価をしていきました。ちなみに私がうっかりしていたせいで、この時になって初めてサンプルが5個入りだったことに気が付き、当初考えていた試飲はやり過ぎだったことを瞬時に悟りました。ラベルは読んだけど、5個という点には注視していなかったなぁ。。。

5名で6種類の味噌を味見するため、7種類目である麦みそを自宅に忘れたことは、逆に良かった(だしが足りなくなるため)と思った反面、今度はみそ汁を複数作るには足りないことに気が付きまして、最後に作ったみそ汁は1種類のみになってしまいました。みそ汁については後述しますが、作ったのが1種類のみだったとしても、それはそれで色々と考察できたので良しとします。

だしの印象

まずはだし汁そのものの試飲です。下記の表では飲んだ印象そのままを記載しています。あくまでも試飲した各自が直感的に感じたことを書いているので、評価というわけではありません。

| 香りの印象 | 味の印象 | |

| 評価者A ガク本人 | イワシかな? 魚が前に出るような臭みはない | まろやかな塩味を感じるのでこのまま飲める やっぱりイワシかな? やさしくてけっこう深い 関東っぽい味には感じないが関西でもないような |

| 評価者B 日本酒マニア女性 | 思ったより軽い(もっと鰹節などの匂いが強いと思った) | 甘みがありまろやか 昆布の香り? おいしい 酒がリセットできる |

| 評価者C 日系カナダ人女性 | かつおぶし | 塩分あって飲みやすい やさしい わかりやすい |

| 評価者D 食に無頓着な老人男性 | 少ない | ほのかな鰹味 |

| 評価者E 10歳女子 | いいにおい!◎ | おいしい! 味濃い◎ |

私自身のコメントを見て思い起こすと、イワシのような軽い風味を感じながらもイワシではない深い味わいがあり、まったく魚臭くないという印象でした。おそらくイワシが魚臭くなる手前ギリギリの香りと、臭みの無い本枯節の深い味わいというのが融合しているのだと思います。昆布やシイタケは香りを感じるほど強くはなくて、純粋に旨味だけを感じるよう縁の下の力持ちをしているのでしょう。塩分は適度にあってそのまま飲んでも美味しいですし、味噌の邪魔をしない適度な塩味とも言えると思います。

各評価者のコメント

これより各自の評価を紹介します。記載内容が味噌の評価をしているように錯覚してしまうかもしれませんが、あくまでも香りのいちしるに味噌を溶いた汁の評価であることを念押ししておきます。

| 評価者:

ガク本人 |

津軽みそ 巖木山 | 仙台 杜の塾王 | 信州こしみそ | 江戸甘みそ 黒 | 岡崎八丁みそ 葵 | 京都白みそ はんなり |

| 香りと味の印象 | かすかに堆肥っぽい香り(土と落葉のような)

やや酸味があり味が強く、前半に強い旨みを感じる だしのおかげで味の中盤が深まりまとまっている印象 |

まろやかな風味

飲んだ後でシチューのように鼻にクリーミーさが広がる だしのおかげか華やかなおいしさがある気がする |

香りが弱い?

味は最初にぐっと深みくるがクリーミーな印象 塩分がやや高めなので、優しい中にパンチが効いている 左記の仙台の味噌に似た印象だが、こちらのほうがパンチがあって後味が長引く |

味噌の香りが強い

だしが分からないほどの味に感じるので、たぶんみそ汁向きではないかもしれない みそ煮込みなどにいいかも(その場合はだしは別のものを使ったほうが良いと思う) |

味噌のコクが強いが、前半の印象は弱く、後半の深みの印象が強い

風味自体は津軽みそに似た感じだが、序盤、中盤、終盤という味の感じ方が津軽みそとは真逆 八丁みそは味噌はうすめでだしを多くというのが良いと思うので、だしパックは高価でないほうがいいかも |

やさしい香りと味でおいしい

だしのやさしさとよく合うと感じた だしによってマイルドなままで深みが増す印象 |

| 合いそうな具材 | あさりかな? | わかめ、豆腐、小松菜など柔らかい食感のもの | もやしなど硬めの食感の具材 | 味を薄めるような具材(大きめに切った絹豆腐など) | 豚汁、あさり、しじみ、あおさ | じゃがいも、さつまいもなどのほくほく系 |

| だしとの相性(5段階評価) | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |

私本人の印象としては、仙台みそと八丁みそが合うような気がしましたが、京都の白みそも捨てがたいという感じ。白みそ文化で育っていないので、その真価を正確に測り切れていないのはご理解ください。八丁みそは赤みそ文化圏の私には好印象ではあるものの、赤みそ系はだしを強くして味噌を弱くするのが良いと考えていてるので、だしパックの消費がかさんでしまいます。そうした観点から、パンチのある味噌よりも繊細さを感じる味噌のほうが相性が良いような気がしました。そもそも「香りのいちしる」が高級料亭の監修と考えると、味噌も繊細さを求めたほうがコンセプトにあっているような気がします。

| 評価者:

日本酒マニア女性 |

津軽みそ 巖木山 | 仙台 杜の塾王 | 信州こしみそ | 江戸甘みそ 黒 | 岡崎八丁みそ 葵 | 京都白みそ はんなり |

| 香りと味の印象 | 塩っぽいがミルキーで面白い | みそ! とてもみその香り(奥にだしの香り)でみそ味という印象強い

祖母の味濃いみそ雑炊を思い出した |

みそ汁な感じ

やや塩味を感じてバランス良い |

強い香りないがホワイトチョコっぽい印象の味 | みその香り高くわかりやすく、麴っぽさがある

濃い 濁り酒にあうかも |

黒いので強いと思ったらおとなしいく香ばしい

甘みと塩味とナッツ感を感じる |

| 合いそうな具材 | 豆 | ねぎ | 油揚げ、きのこ | 油揚げ | 豆腐 | さやえんどう |

| だしとの相性(5段階評価) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |

日本酒マニアだけあってやや味覚が鋭い感がありますね。赤みそ文化で育ったのに岡崎の評価が最低で、津軽や信州の評価が高いというのが興味深いです。全体的に見て、味噌の濃さよりも鼻に通る風味に気が向いているような気がします。そういう意味では、私と同じベクトルで考えているように思えます。

| 評価者:

日系カナダ人女性 |

津軽みそ 巖木山 | 仙台 杜の塾王 | 信州こしみそ | 江戸甘みそ 黒 | 岡崎八丁みそ 葵 | 京都白みそ はんなり |

| 香りと味の印象 | The みそ汁の香り塩分多くて後味が濃く飲みにくい | 香りは微妙だった 塩分多くて好まない | 麹とおみそ汁っぽい香りで 後味は濃いめで塩分が高そう

好まない |

香りがまろやかで飲みやすくThe みそ汁という感じ

塩分多いけど後味が好み |

みそ汁らしい香りで飲みやすい

魚定食に出てくる味 |

うっすら香る

塩分高く後味が残るが飲みやすい |

| 合いそうな具材 | 思いつかない | 思いつかない | 思いつかない | 思いつかない | 思いつかない | 大根、なめこ |

| だしとの相性(5段階評価) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |

これはどうしたものか。 ほとんどの味噌に対して塩分が多いという感想で、マッチしそうな具材は思いつかないとのこと。点数も信州以北の味噌には厳しいですね。いわゆる田舎味噌は好みに合わないタイプのようです。岡崎と京都の評点が高いというのも、法則が見えなくて悩ましい。とりあえず、このように感じる人もいるという事実は受け止めます。

| 評価者:

食に無頓着な老人男性 |

津軽みそ 巖木山 | 仙台 杜の塾王 | 信州こしみそ | 江戸甘みそ 黒 | 岡崎八丁みそ 葵 | 京都白みそ はんなり |

| 香りと味の印象 | みそ味が強く複雑な味わい | 香り少なく、辛口で味噌と思えない | 辛口でみそ汁らしい | みそ味強い | みそ味強い | みそ汁と思えない後味が嫌い |

| 合いそうな具材 | 貝類 | 油揚げ | 油揚げ ねぎ | 豆腐 | 油揚げ | 豆腐 |

| だしとの相性(5段階評価) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

こちらは「おじいちゃん」という年齢層の評価者で、料理には無頓着なので味覚に関しては育った環境に依存する度合いが高いです。つまり東海地方の赤みそ文化で育ったため、赤みそへの傾倒が強いのでしょう。具材が油揚げと豆富の列挙なのは、ふだんからそういうみそ汁を食べていることの表れでしょう。

| 評価者:

10歳女子 |

津軽みそ 巖木山 | 仙台 杜の塾王 | 信州こしみそ | 江戸甘みそ 黒 | 岡崎八丁みそ 葵 | 京都白みそ はんなり |

| 香りと味の印象 | ザ・みそしる | ザ・みそしる

おいしい |

ザ・みそしる

薄いけどおいしい |

ザ・みそしる

濃くておいしい |

ザ・みそしる

濃くておいしい |

そんなに味しない

薄くて軽いけどおいしい |

| 合いそうな具材 | あおさ、ナメコ、もやし、大根 | あおさ、ナメコ、もやし、大根 | あおさ、ナメコ、もやし、大根 | あおさ、ナメコ、もやし、大根 | あおさ、ナメコ、もやし、大根 | あおさ、ナメコ、もやし、大根 |

| だしとの相性(5段階評価) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |

これは私の愛娘でして、私の作るみそ汁に慣れ親しんでいることから、赤みそで育った感が強いコメントですね。大人と違ってボキャブラリーが少ないので、ある意味とても分かりやすいです。コクのある味噌が好きだということを再認識しました。

| 合計 | 津軽みそ 巖木山 | 仙台 杜の塾王 | 信州こしみそ | 江戸甘みそ 黒 | 岡崎八丁みそ 葵 | 京都白みそ はんなり |

| 5段階評価の合計 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 |

総合評価で八丁みその点数が高いのは、明らかに赤みそ文化の影響です。とはいえ、仮にバイアスが無かったとしても八丁みそと香りのいちしるとのマッチングは良いのだと思います。 その次の評点順位が白みそだったのは意外なのですが、白みそのまろやかさとマッチするということは、本枯鰹の深みを増すという力の表れかもしれません。

今回の試飲で味は間違いないことが分かったので、これをいつもと違った料理に使ってみたいという気持ちになりました。例えば、普段からは使わない白味噌と合わせたり、だし汁そのままで土瓶蒸しやお吸い物を作ったりというイメージです。家庭料理という観点からは、もう少しコストを抑えられるだしパックを軸にして、用途別に他のだしパックを利用するという状態が現実的ではないでしょうか。実際、我が家はそうしています。

ちなみに我が家の普段使いは「やすまるだし」です👇

|

amazon「やすまるストア」 |

|---|---|

| 楽天市場「だしのやすまるショッピング」 |

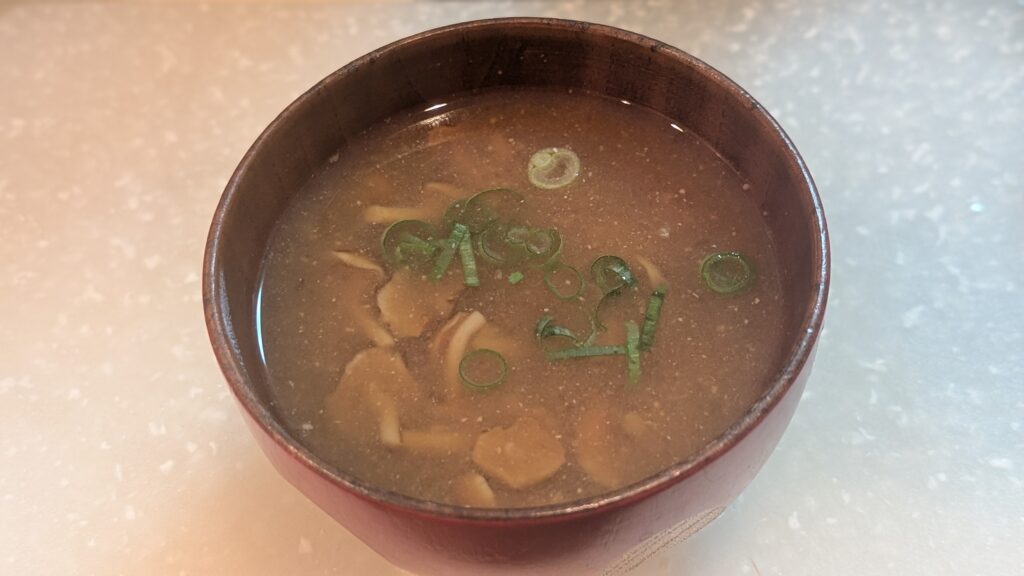

おみそ汁を一種類だけ作ってみた

先ほどの点数から勝敗を決めるのは難しいのですが、サンプルのだしが残り1パックとなってしまったことから、全員の評価が高かった八丁みそとの組み合わせで少量のおみそ汁を準備しました。当初は、豆富やわかめなどの定番な具にようかと考えたのですが、コクの強い八丁みそということで、娘が大好きなナメコ汁をチョイス。しかし、歓声を上げるほどの美味しさにはなりませんでした。だしが足りなくてやや薄めの仕上がりにしたのも理由の一つでしょう。やはり赤みそはだしが強くないといけません。

結果的に、ナメコは香りのいちしるの題材としてはふさわしくなかったと思います。 赤みそであることに加え、とろみの出るナメコにはもっとだし効かせるべきでした。今回のようにやや薄めのだし(または普通の濃さ)で作るなら、味の前半に強い主張を感じる信州以北の味噌のほうが良かったかもしれませんね。そこに卵とかほうれん草または小松菜、キノコならエノキ茸、水菜に揚げや豆腐などの風味が柔らかい具材にすれば良かったかなと思ったりもしました。 その場合、わかめとか青さのように香りに直接影響しそうな海のものは一旦避けたいかな。大根も合いそうですが、風味が強いのでパンチのあるだしのほうがいいかもしれません。

そんなわけで、先ほどの味噌との相性比べでも述べた通り、香りのいちしるには風味を引き立てるような繊細な味噌を使ったほうが料理の幅を広げるような気がします。みそ汁以外のほうがいい場合もあるでしょう。

最後に

ここまで勝手な自論を展開しましたが、結論として香りのいちしるは何に使っても素材を引き立てるだしだと思います。本枯節の実力でしょうか、癖になる余韻があるんですよね。あとは価格との折り合いをどこにつけて、どのように使いたいかという好みの問題でしょう。香りのいちしるの実力をどうやって引き出すかはあなたの技量次第です。

みそ汁の実食に関してはやり残した感があるのと、本枯節の余韻が頭に残っているので、自分でも購入してしばらく使ってみようと思います(ブログ執筆中に18個入りを1つ注文しました)。気が向いたらその後の状況を「追伸」という形で追記(記事の更新)します(もしかしたら別の記事として書き起こすかもしれませんが、今のところ未定です)。

皆さんは香りのいちしるをどのように使いますか? 2025年8月現在「お試し限定版」として5袋入りが500円(送料無料)で購入できるようですよ(詳しくは公式ページをどうぞ👉リンク)。 興味ある方は是非お試しあれ。

ここまで長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。また別の記事でお会いしましょう。

★がくんち – Gaku’s Base★

|

amazon「やすまるストア」 |

|---|---|

| 楽天市場「だしのやすまるショッピング」 |

お気軽にコメントください